市民法務等、実直に支援します

Administrative Lawyer

WATANABE office

後見制度/尊厳・権利GUARDIAN

後見人制度

制度や仕組み・利用する際のルールなど、掲載しています。

![]()

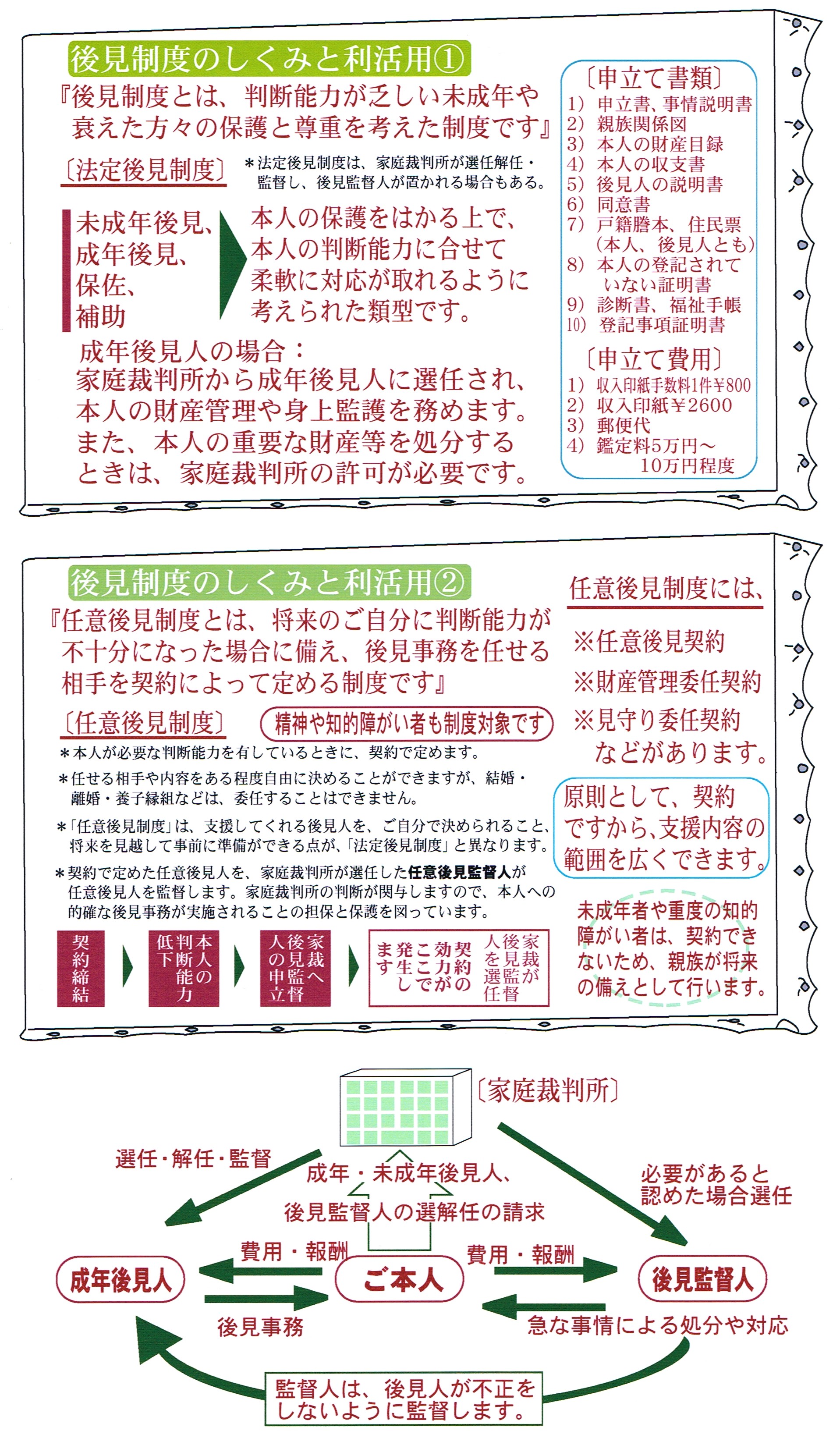

法定後見人制度(成年後見制度) (未成年後見制度)について

判断能力のない方、著しく不十分な方、不十分な方に代わって、「法定後見人」が生活面や財産管理などを行う制度をいいます。判断能力のない方、著しく不十分な方、不十分な方とは、知的障がい者や認知症高齢者、精神障がい者などの影響から、通常の生活に困難を伴っている方となります。未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助人があり、それぞれ、後見開始、保佐開始、補助開始の審判を経て、行います。家庭裁判所への申立てを、本人、親族等や手続代理人が申立て、家庭裁判所より審判されて、制度が遂行されます。手続代理人は、市区町村長にも申立権があります。

任意後見制度(契約して実施する)について

契約内容で定めた任意後見は、ご依頼主のご本人が希望する 範囲で、かつ、法令等に照らして、契約条項を作成します。当然ながら、契約書には法律法務の知識が不可欠ですので、専門家へのご依頼で行います。当事務所では、契約書作成から、任意後見人受託まで、支援しております。また、任意後見契約を、公正証書にする場合は、公証人との事前協議、手続等を支援します。尚、登記は公証人の嘱託によって行います。

範囲で、かつ、法令等に照らして、契約条項を作成します。当然ながら、契約書には法律法務の知識が不可欠ですので、専門家へのご依頼で行います。当事務所では、契約書作成から、任意後見人受託まで、支援しております。また、任意後見契約を、公正証書にする場合は、公証人との事前協議、手続等を支援します。尚、登記は公証人の嘱託によって行います。

【契約別に定まる任意後見制度】

任意後見には、「後見契約」、「財産管理契約」、「見守り契約」があります。ご本人に判断能力の低下が進行し、日々の生活に支障がでてきた場合に、契約で取り決めた内容の実施を求めて、家庭裁判所に「後見監督人」の選任手続を申立てます。家庭裁判所が『後見監督人』を選任し、契約内容への監督が図られるように担保されています。この選任手続を経ない内は、契約内容に効力はありません。

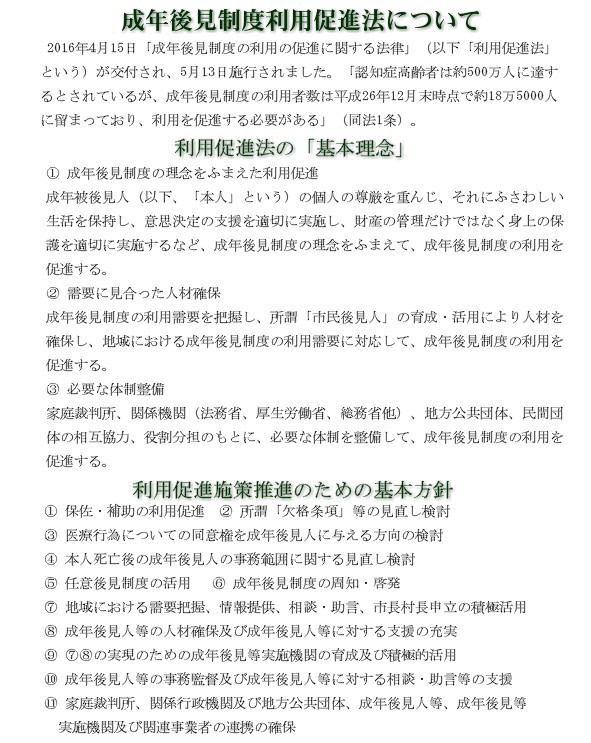

後見制度の「仕組み」と「利用法」について

後見制度の仕組み図解:

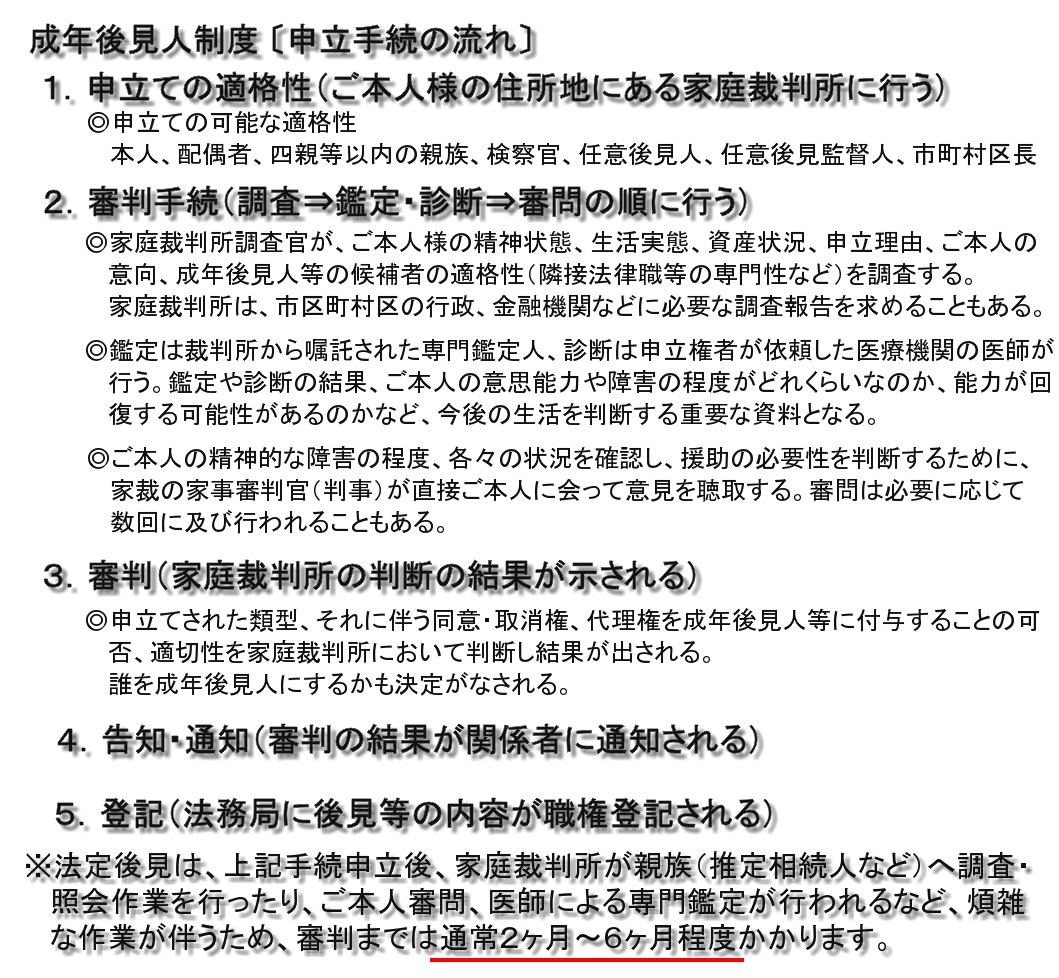

法定後見「成年後見制度」の申立て手続き

民法第858条は「生活、療養看護、財産管理といった成年後見活動において、本人(成年被後見人)の意思が尊重されるべきこと」が明確に定めています。また、「生活、療養看護」の部分に関わる福祉分野の法律(障がい者総合支援法)の基本理念1条として、「どこで誰と生活するかについての選択機会の確保」、同法42条「福祉サービス提供者」、同法51条の22において「相談支援事業者について、障がい者等の意思決定の支援に配慮して職務を遂行すべきこと」 このように法的には、『総じて明らかに、本人の意思・意向を尊重・配慮しつつ行うこと』が求められています。

申請申立から認定までの通常手続:

当事務所の取組み(姿勢と専門性など)

生活・権利・尊厳を支える役割として、法的な専門家をはじめ、医療機関、社会福祉協議会、社会福祉法人など、行政や専門家等のネットワークを図りつつ、後見制度の活用を支援して、ご安心できる暮らしへと、お手伝いしております。

介護・福祉の専門家(介護福祉士、厚生労働省所管 社会福祉事業団:認知症実務者研修修了者)として、身体障がいのご不便、精神性疾患の方、知的障がい者の方、認知症高齢者及び、ご家族様の相談・支援を行っています。様々な諸事情に寄り添い、共感する姿勢で、お手伝いさせて頂いております。

【認知症への対応】

2015年1月より「認知症施策推進:総合戦略(新オレンジ・プラン)」が厚労省より発表・策定の実施が示されました。その内容は、認知症の方々の意思が尊重される「住み慣れた地域での暮らしを、自分らしく継続する社会を実現する」という政策です。

オレンジプラン(7つの柱):

1.認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

2.認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

3.若年性認知症施策の強化

4.認知症の方々の介護者への支援

(老々介護・認々介護への対策とサポート)

5.認知症の方々を含む高齢者等にやさしい地域づくりの推進

6.認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の開発研究及びその成果の普及の推進

7.認知症の人やその家族の視点の重視

認知症の予防について(「認知症の新基礎知識」著者 医学博士 浦上 克哉 先生 )

日本認知症予防学会 理事長

認知症予防に効果があることが、医療・介護の施設等から多数報告されており、医学博士:浦上克哉 氏(鳥取大学医学部教授、日本認知症予防学会理事長)も論説を寄稿しています。 記憶を司る脳の「海馬」には、香りを感じる嗅神経が直結しています。脳に認知症の原因物質がたまると、海馬より先に嗅神経の機能が弱まり、香りの判別が難しくなります。アロマオイルの香りで刺激を与えることで嗅神経の機能が維持・回復でき、認知症の発症を予防できる。

(浦上博士:著書「認知症の新基礎知識」)

天然アロマオイルの香りによって、心身の健康を整え、常にリラックスを心掛けてる方法:

- アロマテラピーの効果

- 昼は脳の働きを活発にし、夜はリラックスさせて、生活のリズムを整える。

- (ゆっくり休む)

- 脳は使うだけではなく、時にはゆっくり休ませることが大切です。アロマは大変効果があります。

- (無農薬で栽培したアロマ)

- アロマオイルは、無農薬(無肥料・無化学)で育てた植物から抽出した天然製品を選ぶことが大切です。

- (日々の暮らしに活用)

- 職場、ご自宅、ドライブ等、様々な日々の暮らしに手軽に取り入れて、心身機能をリラックス・リフレッシュすることで、不安感の軽減に繋がります。 ペンダント、携帯ストラップ、ブローチ等の芳香用製品にアロマオイルを染み込ませ、常に身に着けることで、さらに効果が持続します。

ワタナベ総合法務事務所

〒030-0812

青森県青森市堤町1-3-14

TEL 017-765-6363

FAX 017-765-6364