市民法務等、実直に支援します

Administrative Lawyer

WATANABE office

法務に関わるQ&AQUESTION ANSWEY

Q&A

市民の暮らしに関わる質問と回答(方向性)について、掲載しています。

![]()

市民法務に関するQ&A

① 質問「遺言・相続とは? 法的な手続きはどのようになるのでしょうか?」

② 質問「代襲相続と養子に纏わる相続の留意点はどのようになるのでしょうか?」

③ 質問「遺産分割の手続きはどう進めるか?」

④ 質問「遺贈や相続贈与の違いは?」」

⑤ 質問「会員ビジネスとはどのような販売をいうのでしょうか?」

⑥ 質問「戸籍や附票の位置付けと利用方法を教えてください。」

⑦ 質問「最近、住宅が損害を受けたので保険を利用しようと思います。注意点や要点を教えてください。」

マンション管理のQ&A

① 質問「マンション購入時や売却の注意点や要点を教えてください。」

② 質問「マンションの管理業務はどのようなものか?」

③ 質問「マンションの管理組合はどのようなものか?」

④ 質問「マンションの管理費等はどのようなものか。また、滞納者の扱いは?」

⑤ 質問「マンションの騒音・生活音はどう対応するのでしょうか?」

⑥ 質問「マンションの管理組合の法人化の設立手続きするのでしょうか?」

⑦ 質問「マンションの管理組合の法人化での規約改定は?」

⑧ 質問「マンションの駐車場管理での留意点は?」

法務(権利義務・事実証明など)に関するQ&A

① 質問「遺言・相続とは? 法的な手続きはどのようになるのでしょうか?」回答(方向性):

遺言と相続は、密接に関連する手続きと言えます。生前に遺言を残すことで、親族間や縁故のある人へ明確に、自身の意思を残すことができ、後の相続時での紛争を予防する効力となります。また、相続が発生した場合でも、まずは、亡くなった方(被相続人という)の意思が示された書面があるかを確認することが必要となります。このように、遺言をする・しないに関わらず、遺言と・相続は密接に関連しています。

「親族間や縁故のある人」としているのは、相続人となる可能性があるからです。例えば、亡くなった方:被相続人に親族が無く、生前に身の回りの世話をした縁故者が居た場合、被相続人の遺産を相続する申請ができます。因みに、全くこのような「親族間や縁故のある人」がいなく、相続人の不存在が確定された場合は、国庫に帰属することになります。(この判断は、家庭裁判所が行います) 遺言・相続には、その他にも民法や過去の判例等にて、どのように処理するかの、指針が示されています。まずは、これに則って手続を行います。(手続に不満があり、その理由に正当性が伺われる場合は、訴訟することも可能です。しかしながら、一方の相続人が、他方をいきなり訴えることはできず、この場合、まずは、家庭裁判所への「調停」申立てを行い、ここでも解決を図ることとなります。)

《遺言の種類と手続》

①生前の遺言作成と紛争予防への準備:遺言は、3種類が定められています。

1)自筆証書遺言⇒本人が自ら書き残す。自らの手で全文・日付を書き、押印した書面です。

※パソコンやワープロ文は認められません。 因みに、カーボン紙に複写の形で、自筆した書面は認めるとの判例があります。

「自筆証書遺言」の特長は、証人や公証人が不要で、いつでも書き変えることができる点です。遺言の存在自体も、本人だけの秘密とできます。この場合は、費用もかかりません。 しかしながら、この部分はデメリットでもあります。比較的に簡便に作成できることから、本人だけの秘密で亡くなった場合や偽造・改ざん、紛失等の不安があります。 自筆証書は厳格性が求められていますので、ある程度、考えが纏まった段階で、一度、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)等へご相談することが、デメリットを回避するポイントです。

厳格性としての注意点:書き残しても、法的効力が認められない内容があります。例えば、亡くなった時点で自分の体の一部(臓器など)提供したいと記載しても、現行の法律(民法)では、遺言事項として認めていません。認められない事項は、遺族がその意思に従うかは、遺族の判断となります。

認められている遺言内容として記載する事項は、1.相続分や財産分割・遺言書の執行者、 2.遺贈・寄付・信託の設定内容、 3.身分に関する認知や後見人・後見監督人などの3項目に限られています。

遺言書保管の注意点:遺言書は、しっかりと保管することが肝要です。保管場所も選定・考察することをお勧めします。すぐに発見されることろでは、盗難等の心配があります。だからといって、亡くなった後も全く発見されない場合は、遺言書の意味がありません。因みに、当初、遺言書が存在せず、相続人間で相続が完了してから、正当な遺言書が出てきた場合は、被相続人の意思が優先され、その内容に従った遺産分割をやり直されければなりません。

保管にあたっては、念のため、同様の自筆証書遺言を2通作成して、1通を専門家(弁護士・司法書士・行政書士)等へ預けることが間違いのない保管方法と思います。

2)公正証書遺言⇒遺言者(本人)の口述を公証人役場の公証人が筆記、その内容を遺言者、証人に読み聞かせ、全員で署名・押印した書面です。公証人が原文を作成しますので、法的効力が担保されます。このときの原本は、公証人役場に保管されることから、偽造・隠匿もありません。公証人が書面を作成することから、遺言者がその書面に身体的障がい等で署名できない場合は、公証人が付記して署名に代えることができます。デメリットは、手続きが煩雑で、証人が2名以上必要なことから、秘密保持できないこと。公正証書遺言は、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)等へ依頼して、遺言の『原案』を持って、公証人役場へ行くことで、より一層、自身の思いが遺言書に反映できます。

3)秘密証書遺言⇒遺言者が完全な秘密を望む場合に有効な書面です。遺言者が遺言書を作成して、封印して、ご自分の遺言であることを2名以上の証人立ち合いのもと、公証人役場の公証人に申述します。身体的障がい等で、口がきけない者は手話通訳による申述、もしくは封紙に自書します。作成手続が一番煩雑な方法です。尚、遺言内容に公証人は一切関与しません。また、家庭裁判所の検認が必要です。 デメリットとして、遺言内容に公証人や専門家(弁護士・司法書士・行政書士)等が関与しないため、方式や内容に不備があり、場合によっては、内容が認められないこともあり得ます。この場合に遺言証書の全てが無効となるのではなく、自筆証書の要件が備わっているときは、「自筆証書遺言」として有効となるとの裁判所の判断がが示されています。 方式や内容への予防対策として、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)等へ、要望と意思をご相談して、適切なアドバイスを受け、「雛形」を作成してもらうことが、デメリットの軽減となります。

《相続の種類と手続・生前の対策》

相続とは、その対象者(被相続人)が持っている財産を法定相続人や縁故者、遺言で示された人物が引き継ぐことをいいます。法律の定義では、「個人の財産的な権利や義務を、その者の死亡と同時に、法律で定められた者が包括的に引き継ぐこと」と狭い意味で運用されています。法律で定められた者とは、対象者の配偶者や子供・孫・親、遺言で示された受遺者、裁判所で認められた縁故者などをいいます。

被相続人の遺産を引き継ぐ際の法定順位に則り、遺産分割がされることが原則ですが、遺言で示された者(自然人の他、団体や法人等も受遺者となります)が、いる場合は、法定相続人に保証されている遺留分を侵害しない限度で遺産分割がされます。遺留分とは、本来の法定相続人が受けられる相続分を、法律で保証した範囲をいいます。被相続人の配偶者や子、その孫も2分の1が保証されています。被相続人の親は3分の1。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続には、「生前」での対策として、前述した「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」が一般的に活用されています。この他にも、特別の方式による「生前」での遺言として、「危急時遺言」「隔絶地遺言」があります。特別な事情で遺言する方式ですから、災難や病気(隔離が必要な場合)、在船中に地上との連絡が取れなくなったときなどに利用されます。

遺言書や縁故者がいない一般的な法定相続は、亡くなった方や遺族の希望などを重視せず、法定相続分に則って遺産分割がされます(単純承認という)。包括的に承継されることから、プラス財産・マイナス財産も原則として、引き継ぎます。ここで考えることは、マイナス財産をどのように処理するか? 重要な問題で、そのまま相続した場合、債務(借金など)を相続人の財産や預金から、完済することとなります。相続人に債務を返済する余力があれば、不安要因ではありませんが、通常は、多くの相続人が直面する問題となります。この問題等を含め、そもそも、被相続人の遺産を相続しない方法が法定されています。「相続放棄」と「限定承認」という方法です。相続放棄は、一切の承継を拒否することです。相続放棄は、その相続に関しては、初めから相続人ではないと認定され、相続人であった者の子供や孫にも及びます。いわゆる代襲相続権もないこととなります。

限定承認は、相続財産を限度に、被相続人の遺産を受け、その範囲内で債権・債務の責任を果たすことです。例えば、借金が残っている場合、相続した遺産の限度で完済します。相続人自身の財産や預金から完済しないで済ませる承認方法です。但し、債務を完済することが不可欠ですから、限定承認への申述は、相続人全員が家庭裁判所に対して行います。相続放棄は、相続人単独で申述できます。尚、それぞれの申述は、相続があったことを知った日から、原則3か月以内に行います。この3ヶ月の期間(熟慮期間という)を過ぎた場合は、単純承認(承認したと扱われます)となります。

法定に則った「一般的な法定相続」でも、法定相続人の中に、被相続人の生前に、財産の維持、または増加につき、特別に協力・助力した法定相続人がいる場合は、『寄与分』を考慮して、遺産分割の割合に加算することができます。これを寄与分といいます。

寄与分は、相続人間の協議によって決めることが原則ですが、協議が定まらない場合は、「寄与分の請求」基づき、家庭裁判所へ申立し、決定を受けることができます。この場合は結構、時間がかかります(約半年から1年位は確実にかかります)。

寄与分等の相談でよく問われる内容に、「自営業を手伝った貢献度は、どのようになるのか?」という相談です。裁判所の判例では、事業資金の一部を負担して寄与した相続人、療養看護に努めた相続人、被相続人の代わりに事業を切盛りした相続人などが、「特別の寄与」に当たるとの判断が示されていますので、この部分を考察して寄与分を考えることとなります。 示された判断を元にお答えすると、自営業を給与を得て手伝っている場合は、「特別の寄与」に該当しないこととなります。

「寄与分」を得る相続人がいる場合は、決定した寄与分を、相続財産から控除します。次に、寄与分を差し引いた残額を、法定相続分で分配し、寄与相続人の分に、最初に控除した寄与分を加算して算出します。この算出では、遺言がある場合は、遺贈の価額を控除した額を超えることはできない(民法904条)となっていますので、遺贈の価額が優先します。

このページの先頭へ

② 質問「代襲相続と養子に纏わる相続の留意点はどのようになるのでしょうか?」

回答(方向性):

「代襲相続」とは、亡くなった方(被相続人)のその子が既に亡くなっている場合、孫などに相続権が発生し、相続することをいいます。正確には、本来相続人になるはずだった方が死亡、相続廃除、相続欠格などの事情で相続権を失った場合に、その子孫が代わって相続人になることです。(民法第887条2項)

相続は亡くなった方を基点に、その配偶者や子(直系卑属)もしくは尊属等に発生する権利で、当然ながら相続人(推定相続人)は相続することも、限定承認することも、もしくは放棄することも法定期間内(原則、発生後3ヶ月以内)であれば、可能となります。

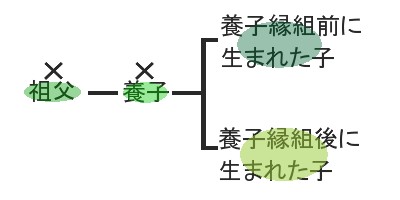

相続での権利関係には、様々なケースがあります。その中で特に留意が必要なのが、相続人の中に養子縁組した方があり、その養子に子がある場合です。養子縁組した時点で、養子は法律上の血縁関係が生じますので、養子の子も法律上の血縁関係に則り、相続権が発生すると考えることが自然ですが、民法では一定の決まりが法定されています。

例えば、祖父が亡くなり、その子が養子縁組した養子であった場合、その養子には、養子縁組前に生まれた子と、養子縁組後に生まれた子がいるケースでは、双方ともが相続人になるのではなく、養子縁組後に生まれた子のみに相続権が認められます。

民法の相続編(相続法)には、『同時存在の原則』という法理があります。これは、被相続人の相続が開始された時点で相続人が存在していなければならないという原則をいいます。養子の親が亡くなった時点で、養子縁組前に生まれた子と養子縁組後に生まれた子が生存していれば、この原則を満たすように思われますが、このように取り扱う訳ではなく、養子縁組後に生まれた子に相続権があると扱います。根拠は民法第887条2項の「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」とあります。

この但し書きの条文の意味は、養子と養親(ようしん)及びその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生じますが、養親は、その時点までの養子の親族(既に生まれた者)とは親族関係に立たないということです。養子縁組の日から、養子と養親は法定血族関係となりますが、縁組前、要するに既に生まれている養子の子は、その養親とは親族関係に立たないということです。

養子縁組後に生まれた子は、その養親の直系卑属として代襲相続権がありますが、養子縁組前に生まれていた子には代襲相続権はありません。

このページの先頭へ

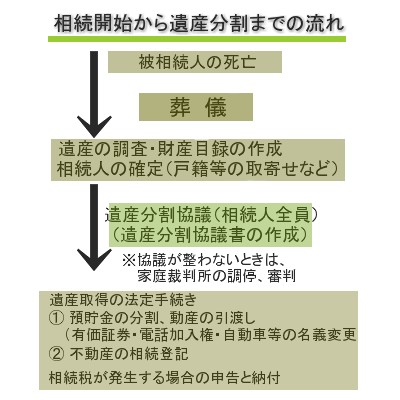

③ 質問「遺産分割の手続きはどう進めるか?」

回答(方向性):

被相続人の財産が相続人に承継されるのは、相続が開始されたときとされています。相続財産は全体を推定相続人がお互いに相続分を相続権の割合で共有している状態となっています。そのため、相続後に個々の財産を推定相続人間で、だれが相続するのかを決める手続きが必要となります。この相続分を決めることを「遺産分割」といいます。

相続人が一人しかいない場合を除き、遺産分割の手続きがすべての相続人に発生します。残された遺産を、だれが、どれだけ相続するのか?ここを法定相続分の割合に従い、遺産分割協議を行って、お互いに納得し、合意することが不可欠となります。すべての相続人ですから、一部の相続人が協議内容を知らない、もしくは協議に参加していない場合は、協議自体が無効と扱われます。この場合は、全員で再度、遺産分割協議をやり直されければなりません。また、遺産分割協議では代襲相続人や認知された子、包括受遺者も出席する権利がありますので、まずは、相続人を明確に確定することが必要となります。戸籍(原戸籍)や除籍抄本、戸籍附票、住民票等を取寄せするなどし、相続人を確定します。戸籍謄本などは取得しても戸籍の見方が分からなければ、相続人を間違えたりする不安もありますので、ここは専門家(弁護士、行政書士等)に任せる方が無難です(何度も役所へ足を運ぶなど、煩雑な作業に振り回されないためにも)。

遺産分割協議では、法定相続分(配偶者・子は2分の1など)に則って分割協議を話合いますが、どのような配分でどのように分けるかは、相続人が自由に協議し決めることが可能です。相続人全員の合意があるのであれば、法定相続分に従う必要ありません。しかしながら、遺留分を侵害する遺産分割協議は認められず、侵害されている相続人は、「遺留分の減殺請求」ができます。

遺産分割協議が合意に達しない場合は不成立となり、家庭裁判所の調停、審判へと委ねることもあります(調停や審判を代理人に頼む場合は、弁護士のみ代理業務ができます)。

遺産分割が制限される場合:

相続人は相続開始後、原則として、いつでも遺産を分割できます(相続開始後、3ヶ月経過で放棄が出来なくなる)。なお、遺産分割はいつでもできるとなっていますが、名義変更や相続税などで、手続きが発生している場合は、あまり悠長にしていられません。例えば、配偶者には相続税がかからないという特典がありますが、相続税の申告期限までに遺産分割協議が纏まらないと手続きができず、特典を受けられないこととなります。

また、以下の場合は制限(禁止)されることがあります。

(1)遺言による分割の制限(禁止)

被相続人が、遺言によって遺産の一部、もしくは全部の分割を制限、禁止している場合は、その遺言の意思に従います。因みに遺言による遺産分割を禁止する期間は5年間と限度が法定されています。

(2)遺産分割協議による分割の禁止

相続人全員が遺産分割を禁止した場合も遵守する必要があります。

(3)審判による分割の禁止

相続人の資格、遺産の範囲等が紛争の原因となり、家庭裁判所に係争中の際は、家庭裁判所が定める一定期間は、遺産の一部、または全部の分割が禁止されます。

『マイナス財産に関する遺産分割』

相続する資産には負債も含まれます。例えば、第三者からの借金、買掛金、被相続人の生前の貸付や立替金、仮払い金、入院費、治療費も被相続人の債務となります。金銭債務(借金)に関しては、相続開始(被相続人が亡くなった)と同時に相続分の割合に従い、各相続人に分割されます。これは法定割合ですので、例えば、遺産分割協議にて相続の割合を別に決めたとしても、第三者(債権者など)には主張できません。ただ、分割された債務につき、他の相続人は連帯責任を負うことではありません。(連帯責任を負わないという判例法理が確立しています)

債務に関しては、債権者の利害等が付随していますので、相続分の指定や分割方法の指定を相続人間で自由に決めることはできません。通常は、法定相続分に従って相続することになります。要するに、相続した分の借金を負うことになります。

相続放棄について:

遺産目録にて資産・財産が、プラス分、マイナス分が判明した段階で、相続開始を知ってから3ヶ月以内(ご自分が相続人になったことを知ってから)であれば、「相続放棄」をすることができます。相続の放棄をした場合、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとみなされます。相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

未成年者・成年被後見人など、法律行為を行うことが制限されている人は、その法定代理人が、未成年者・成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。

限定承認について:

相続によって得た財産の範囲内のみで、被相続人の債務を負担するという条件付きで、相続することを「限定承認」といいます。被相続人の負債額(借金)が不明な場合は、限定承認を申立て、自己の財産から返済するリスクを回避することができます。限定承認を行った場合、相続人は被相続人が残した借金の返済につき、返済額に満たなくても、ご自分の資産・財産から返済する義務はありません。限定承認を申立てするには、相続人全員の合意が必要となります。1人でも意思が違う場合は、限定承認はできません。ただ、相続人の中に相続放棄した者がある場合は、その者を除いた相続人全員で合意すれば限定承認ができます。

限定承認の申立ては、ご自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続限定承認申述書」を提出して行います。限定承認の申立てが受理されると、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、清算手続きが家庭裁判所によってすべて行われます。なお、相続財産管理人は相続人の中から1人、選任されます。

遺産分割協議の方法:

遺産分割協議は、特に決まった作法がある訳ではありません。全員が協議内容に納得し、合意があれば、遺産分割協議は成立しますので、その内容を遺産分割協議書に清書します。この協議書は、合意の内容を記載しますが、後日の争いを避けるための証拠となるものですから、専門家(弁護士、行政書士)に作成代理を頼んだ方が、後々のトラブル防止になります。*専門家に依頼する際は、協議にも同席いただき、法的意味を確認しながら合意形成を行うことが肝要と思います。

遺産分割協議が成立した段階で遺産分割が確定し、相続のときに遡って有効となります。(遺産分割協議書の日付は、被相続人が亡くなった日とします。被相続人が亡くなった時点で相続は始まり、遺産全体につき、各相続人の共有となります。その後、遺産分割協議が成立し、各相続人に分割され、共有時期はなかったことと扱われますので、遺産分割協議書には、被相続人が亡くなった日を記入します。)

遺産分割協議書は、財産を明確にした目録と相続人関係図を加え、正確に作成することが必要です。遺産の全部に関して、協議書に網羅されていない場合は、その協議書が無効となる場合もありますので、一字一句、協議とおり正確に作成し、法的手続き(預貯金の解約や動産などの名義変更、相続登記など)に利用した際にも不備がないように清書します。各相続人が合意した証拠として、署名捺印(実印)をし、各種手続きには各相続人の「印鑑登録証明書」を添付して手続き申請します。

このページの先頭へ

④ 質問「遺贈や相続贈与の違いは?」

回答(方向性):

「老後の面倒」をみてくれた恩人に、自身の財産の一部を贈与したい、と思った場合にそれをする方法として、遺贈と生前贈与があります。遺贈とは、「遺言書によって遺産の全部、または一部を無償で、もしくは一定の負担を付けて他の者に譲与すること」をいいます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。

包括遺贈:遺産総額の3分の1を、Aさん与えるという割合で遺贈することです。遺贈を受ける者を受遺者といって、個人や法人等もなれます。但し、相続欠格者(民法891条)は、受遺者になれません。(相続欠格者とは、被相続人や先順位の相続人に対して、故意に殺害して刑に処せられた者。詐欺・脅迫により有利な状況を作出した者。遺言書を偽造・変造・隠匿した者などが該当します。)犯罪行為を犯しても、執行猶予の場合は該当しません。また、殺人未遂・予備等は欠格事由となりますが、過失致死・傷害致死は該当しません。 法定相続人が欠格者となっても、その者の子への代襲相続は認められています。

被相続人が、生前において、一部の親族(子や親、兄弟姉妹)から、虐待や侮辱を受けたことから、その親族への相続を除外したい場合の方法も、法定されています。これを「相続廃除」といいます。被相続人(本人)の意思を尊重する制度ですが、安易な除外を抑制する観点から、本人が家庭裁判所に対して請求を上げ、家庭裁判所の審判によって、相続廃除が決定します(廃除請求は、本人が生前に行うことが原則ですが、遺言書に記載されている場合は、遺言執行者が請求することもできます)。

特定遺贈とは:この土地は、Bさんへと、特定の財産を指定して遺贈することをいいます。

受遺者は、相続人以外でも個人・法人問わずに遺贈を受けることができますが、本来の法定相続人に対して、遺贈があった場合は、通常は他の法定相続人の取り分を考慮して、調整します。これを「特別受益」(民法903条)といいます。具体的には、法定相続人が遺贈を受けた場合や被相続人が生前に、その一部の相続人に対して、贈与した場合は、その分を相続財産に加えて、遺産分割をするべきと法定されているからです。例として、その相続人である子供が婚姻する際に、生計の資本として贈与を受けた場合。兄弟姉妹の中で、その者だけが特別に学費を貰い進学した場合。住宅資金の一部を負担してもらった場合。不動産の贈与。借金の返済を肩代わりしてもらった場合などが該当します。尚、これらの贈与が、相続発生の相当前にあった場合でも、その受けた経済的利益を現在の時価として算出して、特別受益分とすることになっています。

この、特別受益を相続で考慮する手続きを、「特別受益の持戻し」と呼びます。

計算例として、相続財産が3000万円、相続人が子供3人。法定相続分は均等。長男が事業資金として、被相続人から、500万円の特別受益がある。というケースでは、3000万円に長男が受けた500万円を加算して、全相続財産を算出します。これを3等分してから、長男の相続分から500万円を引きます。この結果、長男は666万円、二男と三男は、それぞれ1166万円となります。

《贈与》

贈与には、通常の贈与と死因贈与があります。通常の贈与は、当事者の一方が自分の財産を無償で、その相手に与える意思を表示して、その相手が承諾することで成立します。

死因贈与は、「死んだら、この財産をあげる」という贈与で、贈与者が生存中は効力が発生しないが、贈与者の死亡によって効力を生じる契約をいいます。法的には、遺贈の規定が準用されます。

贈与は、契約行為が前提にありますので、これを契約書等の書面で行った場合は、贈与者・受贈者の一方的な撤回は、原則できません(民法550条)。

このページの先頭へ

⑤ 質問「会員ビジネスとはどのような販売をいうのでしょうか?」

回答(方向性):

近年、その販売形態に属した会員が、新しい会員を勧誘して、商品を売ることで勧誘した会員が「金品」を得る、『ニュービジネス』と称する商法が増加しています。この販売形態に必ず付随しているのが、勧誘された新しい会員が、更に新しい会員を勧誘すること。この勧誘において、商品が売れた場合に、勧誘し商品販売に成功した会員にマージン料が入る。そのマージン料が先に会員となった者ほど、多くの還元がある。 この仕組みは、法律で規制されている「無限連鎖講」に該当する恐れがあります。いわゆる、「ネズミ講」と呼ばれる違法行為です。 無限連鎖講とは:「金品を払う参加者が無限に増加する前提において、二人以上の倍率で増加する下位会員から徴収した金品を、上位会員に分配することで、その上位会員が自らが払った金品を上回る配当を受けることを目的とした団体をいいます。」

簡潔に言うと、何らかの商品を販売する団体(事業者・法人・販売所・事務所・クラブなどの会、その他組織的な集まりも含む)に、参加した人が、配当(マージン料など)を得るために、他の人を募り、金品を徴収(商品を販売して代金を得る)し、徴収した成果として数%のマージンも受取る。そして、この販売形態に連なる「元親」⇒「子」⇒「孫」と、下位に位置する会員(勧誘者)が、新たな会員を獲得して商品販売に成功した場合は、上位に位置する会員にも利益がマージン料として入る。自身が金品の販売に直接関わっていなくても、先に、この商法に参加している者に利益が還元される仕組みです。

最近、増加傾向にある『勧誘手法』と『要注意点』:

(1)インターネット:ホームページ開設記念や新規ネット注文などで募る。

(2)「特別会員」でなければ金品の徴収がなく、ネズミ講ではないと募る。

(3)債権や美術・工芸品だから、担保価値があり還元は違法でないと騙る。

(4)「会員特典」ばかりを強調して、違法性がないことを力説する勧誘。

(5)還元・分配システムの説明に、やや無理な計算があるが、説明がない。

「親会員」から「子・孫会員」へと会員が無制限に、ネズミ算的に増殖していく「システム」から名づけられた商法で「ネズミ講」と呼ばれますが、「特定商取引法」で定まった販売形態(Q16をご参照下さい)は違法ではありませんので、この事業形態とは、分けて対処する必要があります。

「ネズミ講」が違法と法定された問題に、「無制限で下位会員が増え、還元される利益も無限に増えていく。だから、傘下に入り会員となって、新たな会員を募ろう」と、単純計算でも分かる矛盾(成長限界の矛盾点)を、言葉巧みに騙す商法です。

常識的な計算では、配当(還元される)金額が、当初の出資金額(会員となる際に出資した分)より、多くなる(下位会員が増えることで)はずですが、現実問題として、無限に増え続けることは無いですから、当初の出資金を回収することが困難となります。この不自然さをはぐらかす・詐称することで勧誘する、この行為は「無限連鎖講」を取り締まる『無限連鎖の防止に関する法律』に抵触する行為です。尚、事業形態が海外に拠点があっても、日本で行為がされた場合は、違法となります。

この行為(違法な商行為)に関わった販売主、加入に加担した者、助長した者(商品を継続的に購入した者も含む)は、何人(外国人も含む)であっても、懲役または禁錮、もしくはこれらの併科に問われます。

無限連鎖講(ネズミ講)に参加する者は、親族や友人、職場の同僚など、身近な方々を誘ったり、その方々を通して勧誘者を探す傾向があり、得てして人間関係に悪影響を及し、場合によっては、信頼関係や友人関係の亀裂・崩壊といった事態を招くことがあります。無限に新規会員が増え続ける手法はありませんので、信頼できる人の誘いがあっても、けっして誘いに乗らず、関わらないことが大切です。買っただけでも、その行為が、無限連鎖の助長と判断された場合は、罪に問われることがあります。

※販売主(事業者や親の会員)が、どのような呼称で販売しても、販売行為に不慣れな「子・孫」として、連鎖的な還元販売の会員となり、その影響で、更に当事者の関知しない勧誘が行われてトラブルに発展した場合は、責任が問われる問題も発生しています。(知り合いの誘いと信用して勧誘に参加して、自分の名前が他の勧誘時に利用されるなど)

賢明なのは、これらの行為に誘われても一切関わらないことです。

また、勧誘して、金品の徴収の際に、勧誘商品に謳われている効用や成分が認められない場合は、虚偽・不当表示等の問題で、「不当景品類及び不当表示防止法」もしくは、「消費者基本法」等にも、勧誘者は抵触する可能性もあります。会員となり、出資した出資分を回収できるだけの下位会員が、「新規で増加できる」「増加する」とは、常識として考え難いことを、常に意識することが大切です。

勧誘され判断に迷ったり、疑いを感じた場合は、隣接法律専門職者(弁護士、行政書士など)へ、ご相談することが大切です。

このページの先頭へ

⑥ 質問「戸籍や附票の位置付けと利用方法を教えてください。」

回答(方向性):

日本国籍がある日本人には、必ず戸籍があります。戸籍のある場所を本籍(本籍地)と言います。役所では、戸籍等の調製を管轄して、請求があれば証明書(戸籍謄本や抄本など)を発行します。請求は役所の窓口の他、郵便でも請求できます。

戸籍に生存者が登録されているのが通常の戸籍簿と呼び、戸籍が他界で空になった場合は除籍(現在、1名の登録もない状態)となり、戸籍簿と呼ばず、除籍簿となります。

戸籍には「謄本(とうほん)」「抄本(しょうほん)」と呼ばれるものがありますが、謄本は全部の写し、抄本とは一部の写しという意味です。これらは、原則、ご自身もしくは法的な関係者(尊属・卑属)であれば役所に請求し、取得することができますが、正当な理由のない他人は請求することができません。近年は特にプライバシー保護の観点から厳格に運用されています。依頼を受けた代理人(隣接法律専門家:弁護士・行政書士等)でも、請求理由を明確にして、専門職を証する資格証(書面含む)等を提示し、請求しています。

日本国籍がある日本人は戸籍が調製されると説明しましたが、日本に居住する外国人も「外国人登録法」によって戸籍に代わる登録簿があり、戸籍簿や住民票の役目を担っています。現在は、住民基本台帳に統合されています。

戸籍は、「出生」「婚姻」「離婚」「親子」「相続」「死亡及び失踪」等の確認や証明に欠かすことのできないもので、個人を特定する重要なものとなります。

【戸籍の記載事項】

1 氏名 2 生年月日 3 戸籍に入った原因及び年月日

4 実父母の氏名及び実父母との続柄

5 養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄

6 夫婦について、夫または妻である旨

7 他の戸籍から入籍した人の戸籍の表示

8 その他法務省令で定める事項 以上の8項目

【戸籍の見方】

戸籍簿をあまり難しく捉える必要はありませんが、基本的な「見方」は知っておく必要があると思います。戸籍の記載内容は、本籍地の他、個人ごとの氏名、出生年月日、入籍した年月日、実父母の氏名と続柄(つづきがら):長男や長女など、夫婦の続柄、他の戸籍からの入籍、その他法務省令で定める内容となります。要するに「出生から死亡までの個々の歴史」が調製されています。

戸籍は「本籍地」を管轄する市区町村ごとに戸籍簿で調製され、個人や遺族には届出義務(出生・結婚・死亡などを届出期間に行う)があります。例えば、不動産や預貯金を相続する際は、本籍地の役所にて「戸籍謄本」を取得する必要があります。この証明書が添付されない限り、不動産や預貯金の権利(名義変更)が不確かなため、手続きができない、受理されないこととなります(銀行等も引出しを含め、名義変更を受理していない)。

戸籍の届出や交付申請を行う場合は、備え付けの「申請書」に住民登録した現住所(住民票の住所)を記入することになっています。ただ、戸籍には住所を記入する欄がないことから、本籍地と住所が一致しないこともあります。これを補うように戸籍にはご自身の住所の移転を記録した「附票」が付けられています。これが「附票」と呼ばれるものです。

【戸籍記載の順序】

戸籍の個人記載は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順となります。複数の子がいる場合は、原則として出生順となります。

例外:養子や非嫡出子(ひちゃくしゅつし)を入籍させる場合は、出生順ではなく、戸籍の最後に記載・調製されます。例えば、兄弟姉妹がいる人が離婚して、親の戸籍に復籍した場合は、弟や妹の後に記載・調製されることとなっています。

【新しく戸籍が作られる原因】

戸籍は、現在の本籍地、転籍地の住所地を管轄する市区町村の役場で調製されています。戸籍が様々な原因で「新しく」なる場合があります。

その原因は:

1 結婚したとき(戸籍の筆頭者の夫または妻の姓とした場合を除く)

2 外国人と結婚したとき(日本人のみ戸籍の調製となる)

3 戸籍筆頭者とその配偶者以外の人が、同姓の子供や養子を持ったとき

4 離婚や離縁した人が新しく戸籍編製を申請したとき

5 元の戸籍が除籍されていたとき

6 養子縁組等で他の戸籍に入る人に配偶者がいるとき(この場合は夫婦の新戸籍を編製する)

7 特別養子縁組するとき(この場合は養子の新戸籍を編製)

8 裁判所等から、性別取扱いの変更審判を受け確定したとき

9 分籍したとき(分籍とは、現在有効な戸籍から分離独立して、新しく単独の戸籍を調製することを言います)

10他の市区町村から転籍したとき

11戸籍のない人(無戸籍者)が新たに戸籍を作るとき

12戸籍滅失やその虞れがあり、再製したとき

13戸籍を改製したときなど

14その他「戸籍法」施行規則に定める事項

戸籍という制度は世界的に実施されている制度ではありません。日本独特の制度となります。日本の戸籍制度の始まりは、明治5年の「壬申戸籍(じんしんこせき)」です。明治5年が、さる年(壬)であったことから壬申戸籍と呼ばれる所以と言われています。この壬申戸籍は、江戸時代からある「人別帳」「宗門帳」を踏襲し、作られたとされています。現在の戸籍簿には筆頭者の記載がありますが、これは家族制度が考えの主体であった江戸時代の名残と言われます。因みに海外(英米)では、住所地法制度が主流で運用されており、日本の戸籍とは仕組みが異なると言われています。

戸籍には「改製原戸籍(かいせいげんこせき、または、かいせいはらこせき)」と呼ばれる新戸籍に改製される以前の元の戸籍があります。相続等の手続きのため、役所に戸籍謄本を請求した際、「現戸籍」と「はら戸籍:改製原戸籍の通称」のどちらが必要なのか。役所の担当者から聞かれる場合があります。「現戸籍」とは現在、有効な戸籍で、「はら戸籍」とは、除籍の一種で、元の戸籍簿を言います。

【戸籍謄本=全部事項証明書】

戸籍に載っている全員の記載事項の写し(コピー)が戸籍謄本となり、全部事項証明書です。一部の個人事項を記載した写し(コピー)が抄本(しょうほん)となり、一部事項証明書になります。

戸籍謄本の必要な場面:

本籍地以外の市区町村に届け出る婚姻届、離婚届、転籍届、相続手続など。

戸籍抄本の必要な場面:

パスポート申請、国家資格等の登録時など。

*戸籍は大切な個人情報(親族や姻族にも関わる)ですので、各種の手 続き、確認、証明等に、戸籍抄本で済むのであれば、抄本(個々の個 人のみが記載された写し)を利用するように心掛けることで、情報漏 洩の予防ともなります。

【戸籍謄本等の手数料】

戸籍謄本(全部事項証明書):450円

戸籍抄本(一部事項証明書):450円

除籍謄本(除籍全部事項証明書):750円

除籍抄本(除籍一部事項証明書):750円

改製原戸籍謄本:750円

改製原戸籍抄本:750円

その他、戸籍の附票、戸籍受理証明書、不在籍証明書、350円等

(本籍地のある市区町村で料金が異なる場合あり)

【戸籍に関する届出義務者への罰則】

「戸籍法」には、届出の必要と義務がある人が、届出期間内に届出を遅滞もしくは怠った場合の罰則があります。例えば、正当な理由がないのに、父母(届出義務者)が子の出生の届出をしない場合は、5万円の過料(あやまちりょう)に処せられます。また、出生した子供の名前が決まらないから届出出来なかったとの言い訳は通用しません。この場合は、名前未定で出生届を出すこととなります。名前が決まったら、「追完届」を提出し、戸籍簿の調製を申請します。尚、この場合は、後で、調製を願い出ることと同様な扱いで、反映されるまで時間が掛かります。

【遺産相続に必要な戸籍の範囲】

相続には、「改正原戸籍」や「除籍謄本」が必要となります。では、その範囲は、どこまで記載されていなければならないのか? ご自身で戸籍謄本等を請求、取得する場合は、二度手間とならないように、必要な範囲を明確にして手続きを行うことが煩雑さの軽減となります。

明確にすること:

① 誰が相続人か。 ② 他の相続人はいるのか。など。

①②を明確にするには、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」の範囲が記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。親族や兄弟姉妹が亡くなった際は、必ず相続が発生します。この場合は、戸籍謄本が必要となります。日本の戸籍制度は大変、優秀な管理・調製がされており、人の身上や親族関係等をほぼ完全な体系で網羅しています。亡くなった親族等の生涯を戸籍から確認し、相続人等を明確にすることで、相続での権利関係を確定します。

兄弟姉妹の相続では、尊属(自分より上の人)・卑属(自分より下の人)の所謂、直系に繋がる家系の人以外にも、亡くなった人の親の全生涯の戸籍簿も揃える必要があります。また、亡くなった人の父母に離婚歴や婚外子(未婚の子供)の認知経歴があった場合も、相続関係で重要となりますので、揃えることが不可欠となります。それから、亡くなった人の母親に離婚歴がある場合は、結婚・離婚のたびに戸籍が異動することとなりますので、この辺も揃える必要があります。古い戸籍は、文字や記載が分かり難く、読めないこともあります(この場合は、隣接法律専門家に依頼することをお勧めします。当事務所でも対応しています)。

【結婚していない男女間⇒生まれた子の戸籍は?】

戸籍は入籍の原因を記載しますので、婚姻届や離婚届、養子縁組により入籍した場合は、項目は「入籍事由がなく」、以下のような記載となります。 例えば、戸籍筆頭者でない妻が離婚し、未成年の子供の親権者になった場合は、その子供を妻の戸籍に入れる際は、子供の姓名(氏)の変更の許可後、入籍届を提出します。役所で受理する戸籍事由は、「母の氏を称する入籍」と記載・調製されます。子供が生まれた際は、出生届を提出しますが、婚姻している正式な夫婦間の子供(嫡出子:ちゃくしゅつし)の戸籍には、このような項目はありません。

正式な夫婦以外の子供(非嫡出子:ひちゃくしゅつし)は、原則として母親の戸籍に入りますので、その身分事項に「子の出生」という記載及び入籍事由は「子の出生届出」と調製されます。

このページの先頭へ

⑦ 質問「最近、住宅が損害を受けたので保険を利用しようと思います。注意点や要点を教えてください。」

回答(方向性):

損害保険は、損害保険事業者(損保各社や共済等)が取扱う保険で、風水害、地震などの自然災害と、自動車事故等の損害を補償する保険をいいます。種別は、自然災害等の火災保険や地震保険と、自動車保険、貨物保険、船舶保険などがあります。これらは、保険業法によって法定され「金融庁」が監督官庁となっています。社会生活上、「火災保険」と「自動車保険」が不可欠な保険であり、契約上のルール(約款など)も細かく設定されています。いざ、事故が発生した際に、保険金を請求した契約者と保険事業者で、問題となるケースも多数発生しています。契約者側は、保険事業者の決定に納得できなくても、約款の細かさや保険知識の複雑さから、反論するにも躊躇し、渋々受け入れていることが「保険金不払い問題」ともなっています。問題の多くは、「損害保険金請求のしくみ」(請求での諸手続き・流れ)に起因していますので、その部分を解説します。

?損害保険のしくみ?

保険料の決まり方:

保険料の決まり方ですが、考え方は生命保険と同じです。例えば、自動車保険の場合、過去の統計などを元に、年齢別の自動車事故件数を予測し、将来の保険金などの支払いに充てるための必要額を算定し、また、事業運営に必要な経費をあらかじめ見込み、保険料を算定するといった具合です。

保険金の算定方法:

火災保険など対象物を補償する保険では、契約金額を保険の対象物の時価と同額に設定していれば、損害額の全額が支払われます。契約金額が時価に満たない場合は、その契約金額を限度に以下の算式で保険金が決定されます。

保険金=損害額×契約金額/時価

時価とは⇒同等の対象物を新たに建てたり、購入するための費用から使用による消耗分を差引いた額

契約金額とは⇒受取る保険金の限度額。

尚、建物を対象としている火災保険などは、契約金額が時価の一定割合以上であれば、契約金額を限度に実際の損害額が支払われます。また、通常の火災保険では、「時価」をもとに契約金額を設定しているため、これだけでは同じ建物を建て直すコストを全額カバーできません。 保険金だけで同じ建物を建て直したいというニーズがある方は、契約時点でその家を新築した場合にかかるコストを算定した「再調達価額」を元に、契約金額を設定することもできます。再調達価額は当然時価を上回りますので、その分、保険料は割高となります。

損害保険の種類には、火災、自然災害、自動車事故、レジャー中の損害、医療費や介護費用など、様々なリスクを補償する保険があります。 また、生命保険と同様に、保険期間が長期におよぶ商品や貯蓄機能をもった積立型商品もあります。ライフスタイルの多様化に伴って、損害を補償する、その対象も多様化・複雑化しています。

【保険金請求の手続きと支払までの流れ:火災保険の場合】

①火災や自然災害(風害・雪害・台風等)で、保険目的物に被害を受ける

![]()

②契約者が保険会社もしくは、共済事業者に事故を速やかに報告

(事故の発生した日時、または、発見した日時と被害状況を伝える)

![]()

③保険会社や共済事業者 事故を受付。

保険事業者は、鑑定事務所に損害鑑定を依頼(事故調査)

![]()

④鑑定会社 現場調査の委託により、契約者等に連絡し、立会調査を行う。

![]()

⑤立会調査にて事故原因を確認し、損害状況を把握する。

(鑑定人より、保険事業者に速報提出)

![]()

⑥保険事業者の指示に則り、契約者が鑑定人へ「修理見積書コピー」を交付。

*鑑定人が、 損害額を算出し、鑑定書の原案(ドラフトと呼ぶ)を作成して、 保険事業者に送付します。

![]()

⑦保険事業者より、 契約者に支払額を提示して、契約者より合意確認して支払いとなります。「支払決定書」等を契約者に送付して、手続きが完了となります。

この一連の手続きに、保険事業者(損保会社・共済会社)から委託を受けた鑑定人が関わりますので、契約者と保険事業者間で、折合いや協議に不満が残る場合が多々あります。問題の要因は、鑑定人の損害評価と、契約者が修理業者に依頼して見積った額に差額が発生して、差額が大きいケースです。

現在、一般的に用いられている損害の算出方法は、「時価評価額=再調達価額(新価額)×経年減価率」で計算されます。

時価評価額とは、損害が発生したとき、発生した場所における保険の対象物の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差引いた金額をいいます。

再調達価額(新価額)とは、損害が発生したとき、発生した場所における保険の対象物と同一の構造・質・用途・規模・型・能力のものを再築、または、再取得するのに必要な金額をいいます。

一般的に、保険事業者(損保会社・共済会社)が保険金支払いの可否を判断する根拠として、現地の実況見分を行った鑑定人の鑑定書(ドラフト)に依ります。保険金支払い事案を「有責」、不可を「無責」と呼びます。

有責での損害算定額が、原案として鑑定書に示されていることから、鑑定書を業界用語で、ドラフトと呼んで、この金額を基本として、保険事業者(損保会社・共済会社)より、契約者へ協議・協定が図られます。多くの場合、契約者への打診で保険金額が決定され、異議等は難しいのが実情です。契約者から、保険金額の不満を伝えることは可能ですが、その場合には、単なる不満を言うのでは不十分ですので、異議の根拠を明確に伝えることが大切です。

保険事業者は損害保険のプロですから、契約者も、損害を精査した内容に即した異議が必要です。損害が不動産に関する場合は、専門資格者(1級・2級建築士・木造建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、マンション管理士、不動産鑑定士、技術士など)へ精査や助言をお願し、適切な損害知識を得ることも、契約者にとっては必要な対応と思います。また、損害保険契約を定めた「約款」は、難解な記述や法律解釈に関係しますので、法律専門職者(弁護士、行政書士、税理士など)への相談も必要なことと思います。

【損害の鑑定を行う「鑑定人」とは】

鑑定人とは、「一般社団法人 損害保険協会」が定めた認定試験(1級から3級)に合格し、同協会に登録した者をいいます(損害保険協会は、公的な機関ではなく民間組織となっています)。

鑑定という名称が付いていますが、不動産鑑定士と違い、あくまでも民意で定めた資格者です。鑑定人の中でも、公的資格を持つ鑑定人は、専門鑑定人と呼ばれ、一定のランクが付与され、鑑定料も通常より高くなります。例えば、認定3級の合格者が、専門鑑定人で定める公的資格(1級・2級建築士・木造建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士など)の要件に該当する場合、専門鑑定人として損害保険協会に登録することができます。(公的資格の1級所持者が、A専門鑑定人。2級所持者が、B専門鑑定人。)

鑑定人は、第三者として鑑定を行いますが、保険事業者(損保会社・共済会社)に鑑定委託先を決める権限があります。当然、鑑定委託料も保険事業者(損保会社・共済会社)から、鑑定人(鑑定会社)に支払われます。 保険事業者(損保会社・共済会社)と鑑定会社が結託できないように、定期的な更新が規定されており、その際に、保険事業者(損保会社・共済会社)と鑑定会社は審査を受けます。鑑定会社は、適切な鑑定調査(正確・公平・迅速)を果たす義務があり、果たしていない場合は、業務等への改善勧告(重大な法規違反には命令もあります)があり、原則として、鑑定調査について、適正化が図られています。( 一般社団法人 損害保険協会では、鑑定査定で納得できない場合の「相談窓口」を設けていますので、こちらに相談することもできます。)

昨今は、台風や竜巻、風雪や地震など、自然災害が激増しているため、鑑定人が保険事業者(損保会社・共済会社)の意向を与して査定する事案も増えています。契約者だけでの対応や諸手続きに不安を感じる場合は、専門家(法律専門職者)への支援を求めましょう。

火災保険を例に解説しましたが、自動車保険や地震保険、貨物保険、船舶保険等でも「保険金支払い」への一般的な流れは同様です。

社会生活の変化に呼応するように、損害保険の分野が拡大・充実する中で、契約内容を定めた「約款」についてもページ数の増加で、難解な部分が表れています。

損害保険は、契約者に降りかかった事故・損害に対して、損害額を補償する重要な備えですが、保険金を請求する際に正確性が求められ、保険を掛けていても、その煩わしさから請求をしない契約者もいます(せっかくの備えでも、契約者が事故・損害を申告し、保険金支払いを請求しなければ保険金は下りません)。 適切な諸手続きと速やかな申告を行い、損害額の経済的損失を補い・手当てすることは、契約者の大変重要な権利です。そして、その補償を商品として販売して、損害保険事業を行っている保険事業者(損保会社・共済会社)は、適切・公平・迅速に対処することが定められています(保険事業の監督官庁:金融庁より、保険事業者に対して、「法令・コンプライアンス」指針に則って、業務体制を構築するように求められています)。

契約者が、保険金請求で困ったり不安を抱くことも昨今は増加していますので、専門資格者や法律専門職者へ相談することも大切な要素と感じます。また、交通事故(Q18にて解説、ご参照下さい)での、損害保険金請求に「交通事故調査書」等が必要となる場合もありますので、作成を含め事故対処に関して、行政書士などの法律専門職者へ早めにご相談されるをお勧めします。

このページの先頭へ

マンション管理(区分所有法,マンション適正化法等の法令準拠)に関するQ&A

マンションの専門性に関わる質問と回答(方向性)について、掲載しています。

① 質問「マンション購入時や売却の注意点や要点を教えてください。」

回答(方向性):

マンションのご購入には、売主(宅建業者や建設会社)が買主へ引渡しに関して、「マンション管理適正化法」で定められている書面の交付が必要となっています。

新築に関しては、

1.付近見取図

2.配置図

3.仕様書(仕上げ表を含む)

4.各階平面図

5.二面以上の立面図

6.断面図または矩計図(かなばりず)

7.基礎状図

8.各階床状図

9.小屋状図

10.構造詳細図

11.構造計算書

建築工事完了時に、これら11図面の交付が売り手側(宅建業者や建設会社)に定められています。

その他、(社)マンション管理業協会(旧高層住宅管理業協会)が、交付が望ましいとしている関係書類と図面があります。

参考までに:

1.設計図書関係書類(数量調書、竣工地積測量図)

2.特定行政庁関係書類(建築確認、検査済証、給水排水設備書類)

3.消防関係書類(防火使用開始届)

4.機械設備、取扱説明書

5.専有部分機器取扱説明書

6.専有/共用機器完成図書

7.近隣協定書類

8.売買契約書関係一式(アフターサービス基準等)

その他(電気室契約書、廃棄物保管届、建築協定書、備品リスト等)

以上の通り、新たに建築されたマンションで、人の居住の用に供したことがない分譲の場合は、国土交通省令で定める期間内(1年以内)にそのマンション(付属施設含む)の設計図書の交付が義務付けられています。

中古マンションは、宅建業法で定める重要事項書面にて確認します。

マンションの販売は購入者が、完成の数ヶ月前に分譲業者から説明を聞き、現地モデルルームを見学する、現地での販売会にて購入を決める等、売買契約に至るのが一般的な流れです。

その際、宅建業者である分譲会社は、宅建業法で定める一定の重要事項を説明するように法定されています。重要事項を物件契約前に説明するのは、国家試験に合格・登録後、宅地建物取引士証の交付を受けた「宅地建物取引士」(旧名称:宅地建物取引主任者)が行います。

「重要な事項」とは、取引の当事者にとって契約締結の判断に重要な影響を及ぼす事項をいい、重要事項の説明義務の対象として宅建業法35条に定める事項以外の事項(※判例では、売主もしくは宅建業者が事件・事故等を認識しつつ開示・説明しない場合には物件の瑕疵として損害賠償責任を認めていることから、買主に開示・説明する必要ありと適正業者間では積極的に開示・説明している)でも含まれますので、物件購入の際は十分な確認が必要となります。

中古マンションを購入する際の税制面では、「住宅ローン」を組んで購入される場合は、『住宅ローン控除』の対象となります。ただ、築後年数要件が定められており、木造住宅など非耐火構造の建物の場合は築20年以内、 マンションなど耐火構造の建物の場合は築25年以内と定められ、さらに、平成17年の税制改正で住宅ローン控除の築後年数要件について、見直しが行われ、購入する中古マンションが、耐震改修等を行ない現行の耐震基準を満たすことを示す「耐震基準適合証明書」が発行されている場合、築何年であっても住宅ローン控除の対象となります。

しかしこれには条件が定められており、「耐震基準適合証明書」に関して、マンション引渡し前までに、売主名義で発行されている必要があります。中古マンションを購入し、引渡し前までに、この「耐震基準適合証明書」を売主から取得していれば、築何年であっても住宅ローン控除の適用が受けられます。

(優遇税制等の説明が足りない不動産仲介業者は、購入の際の仲介者としては避けた方が無難です)

マンション購入後、購入者がよく分からない状態にて入居し、トラブルとなることは購入者保護の見地から不適切であり、宅建業法では、マンション管理に関係する事項あるいは居住する際に、避けて通ることのできない共同生活上のルールは、購入者(区分所有者)に対して、売買契約を締結する前に十分説明するように求めています。

【 マンションの資産価値(居住性の要点) 】

区分所有者としてマンション(専有部分)のオーナーになった場合は、現在の価値や維持・管理に関心を持つことが必要です。マンションの居住生活には、法律(区分所有法/管理適正化法/標準管理規約)・会計・設備・修繕(メンテナンス含む)等、適切な管理または運営が不可欠です。

これらの総合的な管理が疎かなマンションは、区分所有者が諸事情で売却したいと希望しても、売却するには泣く泣く売値を下げるなど大変苦労することとなります。

マンション管理士を活用することでマンションを適切に管理・運営し、長持ちに繋げることが将来の備えとなります。

【 マンションの専用使用権 】

専用使用権は、「マンション標準管理規約」14条に明記されていますが、「専用に使用する権利」を意味しており、好き勝手にしていい訳ではありません。専用使用部分を「所有」していることではなく、管理規約や使用細則に則った使用が必要です。

尚、専用使用部分の通常に伴う修繕は、専用使用権を有する区分所有者が、責任と負担において行います。

例えば、駐車場の専用使用権に関して、「マンション標準管理規約」は原則として、使用できるのは区分所有者だけであり賃借人等に貸すことはできません。可能にするには、そのマンションの規約にて変更することが必要です。全戸分の駐車場が完備されている場合は、規約にて又貸しを可能にすることがあります。

このページの先頭へ

② 質問「マンションの管理業務はどのようなものか?」

回答(方向性):

管理組合が行う管理業務の方法には、大別すると「委託管理」と「自主管理(自立管理)」があります。委託管理は、マンション管理業の許認可等を受けた管理会社に委託する方法で、自主管理はその名のとおり、管理組合が主体となって管理を行う方法となります。

委託管理には、管理業者に管理業務のほとんどを委託している「全部委託管理」と管理業者に管理業務の一部、部分的に委託する一部委託管理とがあります。現状では委託管理が約8割を占め、その内訳としては、「全部委託管理(一括委託管理)」が約7割、「一部委託管理」が約2割となっています(国土交通省H16年調査)。

120戸以上の比較的に規模が大きくなるマンションは一部委託が多くなる傾向にあります。その逆に規模が少数(80戸以下)のマンションでは全部委託の傾向が多くなっています。理由としては、規模が大きくなるマンションは管理を全部委託した場合、委託費用が多額になること、管理の適正化を図る上で、全部委託よりも部分委託の方が個別チェックが容易となるなど、メリットとデメリットを比較して選定しているものと推測されています。

マンション管理適正化法(適正化指針含む)では、管理の主体は「管理組合自身」であり、管理業者は管理組合との間で管理委託契約を締結して、契約内容に則った管理業務を行うように位置付けています。なお、管理委託契約の基準(ひな型)とするように、「標準管理委託契約書(H15年4月改訂)」がマンションを所管する国土交通省より示されています。この標準管理委託契約書をベースとして、管理組合と管理業者の間で実際に協議が整った事項を「管理委託契約書」に纏め締結した後、委託管理が始まります。

『自主管理方式』とは:

区分所有法において、管理組合は、「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」を行う団体と定められています。これは管理組合が主体性を持って管理業務を行うという趣旨となります。

管理業務には、共用部分の保全、保守、清掃、長期修繕計画の作成と実施、予算・決算の作成、出納等の会計収支業務、管理費等の徴収、滞納者への措置、広報や渉外業務(官公署への協力と体制の構築含む)等々、多岐に及びます。これらを管理会社に委託するのではなく、管理組合とそれぞれの業者や外部専門家と直接契約して管理を図る方法が『自主管理方式』となります。この方式を執行する機関は「理事会」になります。毎年総会を開催し、執行機関である理事や監事(厳密には監事は監査機関)を選任し、区分所有者が執行を付託することで、自主管理を進めていきます。支援する外部専門家としては、マンション管理士や弁護士、行政書士、司法書士などが位置付けられています(標準管理規約第34条)。

委託管理方式の問題点について:

管理組合の多くは、全部もしくは一部の管理業務を管理会社に委託しています(基幹事務とされる業務の全部、一部を管理会社へ委託することが適正化法に定める委託管理となります)。委託内容を管理会社任せとしていることから生じるトラブルも増加しています。

新築マンションでは購入時点で管理会社や委託管理の内容が決まっています。管理組合が成立する前から建築ディベロッパーや販売会社において、管理業務の準備を始めることから、管理会社への委託について承諾(書面合意)で行われる場合がほとんどとなっています。書面合意への法的効力は、区分所有関係が成立したときに法的効力が生じる「停止条件付の総会決議に代わる全員合意書面」と解されています。区分所有者にとっては、マンション購入時に売買契約書など、契約締結時に多くの書類に目を通すことが必要となります。当然ながら内容への理解や熟知に関して、難しい部分もあります。

多くの場合、マンション分譲当初から管理会社は分譲会社(建築ディベロッパーや開発会社)の関連会社が選定されており、委託管理内容を精査したり見直したりとの機会がなく、トラブルに発展している場合があります。トラブルの原因は多々ありますが、多くは管理組合が管理会社の業務内容を把握できていない、もしくは不適切と思われる業務の遂行があり、指摘したにもかかわらず是正されないままとなっているなど、管理会社側に問題があるケースも散見されます。

このような場合は、管理組合と管理会社が協議し、是正することが必要となります。

【管理業務方式のメリット&デメリット】

| 方式 | 概 要 | メリット | デメリット |

| 自主管理 | 管理組合が主体的に自立管理 | ①委託費用の削減 ②管理組合の管理知識や責任感が醸成される |

①労力や時間負担 ②役員の気苦労 |

| 一部委託 | 部分的な委託 (基幹の一部) |

専門領域を専門家に委ねることで負担軽減と適正化の取組みが可能 | ①専門領域の費用負担 ②委託内容の検証検分等の作業が伴う |

| 全部委託 | 基幹事務を含め、全てを一括委託 | 管理組合の作業軽減となり、管理会社のノウハウ等を活用可 | ①委託が割高となる ②管理の意識低下 ③留保金の保全リスク ④役員の参加意識低下 ⑤管理会社とのトラブル増加懸念など |

※あくまでも管理の主体は管理組合にありますので、全部委託方式(一括委託管理)であっても管理組合は、管理会社が行う業務が適正に行われているか、チェックする責任があります。

当事務所では区分所有者側に立ち位置を持ったマンション管理士等による「自主管理」並びに「委託管理」の移行手続き、診断・費用精査、改善及び是正等、ノウハウや経験値をベースにお手伝いしております。

このページの先頭へ

③ 質問「マンションの管理組合はどのようなものか?」

回答(方向性):

「総会(集会)」は、そのマンションの区分所有者全員(組合員)で組織される管理組合の『意志、最高決定機関』です。

定期・臨時(通常は理事長が招集する)にて、行われます。

総会への出席資格は、区分所有者全員(組合員)にあります。尚、理事会が認めた者(マンション管理士等)は、総会(集会)に出席することができます。

因みに、そのマンションの管理を受任する管理業者であっても、総会(集会)に出席するには、理事会が認めることが必要となります。

総会(集会)には、「通常総会」「臨時総会」に分けられます。一般的な「定期」総会との名称は、区分所有法やマンション標準管理規約にはありません。この場合の名称は「通常」総会に該当します。

総会(集会)の招集は、区分所有者の5分の1以上・議決権5分の1以上で管理者に対して会議の目的を明確に示して請求することができます。

この場合、請求を受けたそのマンションの「管理者」は2週間以内にその請求の日から4週間以内を総会日とする招集通知を発しなければなりません。

「管理者」がこの手続きをしない場合や総会日が4週間を超える場合は、請求をした区分所有者が総会(集会)を招集することができます。

「区分所有法37条」に、総会(集会)には決議事項の制限として、予め招集通知にて記載事項となっていない事案について、決議することができないと規定されています。例えば、総会(集会)にて、「緊急動議」の提案があった場合でも招集通知にない提案は決議ができません。

各人がご多忙の中での総会(集会)ですので、通知事項以外の事柄も提案されることがあります。この場合は提案者の意見をよく聞いた上で、次回の審議対象とするなどの対応が必要となります。

【 管理組合の理事会 】

「マンション標準管理規約」35条に、マンション管理組合に役員を置く。理事及び監事は、組合員のうちから総会にて選任する。となっています。

役員の選出に抽選や輪番制を実施している管理組合及び区分所有者が立候補する場合には、役員の構成に配慮とバランス(各階ごと等)が必要となります。

居住者の高齢化・本業の忙しさ等から役員のなり手が少ないという問題があるマンションは、管理規約の改正にて、外部の専門家(マンション管理士等)に役員をお願いすることもできます。(区分所有法では、役員は区分所有者と決められていません)

管理組合の役員の責任は大変重要です。様々な問題への対処が必要となりますので、まずはそのマンションの管理規約を今一度、熟読することである程度の知識と理解を進めることが肝要です。

また、役員就任後、勉強会のような機会を設定し、マンション管理士等の専門家から助言・講義など受けることも有意義と思います。

「マンション標準管理規約」41条に、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。となっています。 監事の業務は、会計だけではなく、業務監査も含まれています。また、監事は理事の一員ではなく理事会への出席義務(理事会の議決権はない)はありません。(理事会から出席を求められた場合は出席義務が生じます) また、業務の執行及び財産に不正が認められる場合は、理事会に左右されることなく、総会招集ができます。

このページの先頭へ

④ 質問「マンションの管理費等はどのようなものか。また、滞納者の扱いは?」

回答(方向性):

「管理費等」には、区分所有者がそのマンションの管理・維持・運営等の為、管理組合へ納める(または積み立てる)管理費・修繕積立金・専用使用部分の使用料等があります。

管理費等の滞納は、マンション管理組合の財政上はもちろん、管理・維持・運営・大規模修繕等に深刻な問題となります。

滞納している理由が区分所有者(管理組合組合員)の破産等の場合は、回収が困難となることもあります。この問題への対応のポイントは、できる限り早急に対応措置を行うことが必要です。

まずは、滞納の初期(滞納1ヶ月~3ヶ月)における対応策として、訴訟となった場合も想定し督促の日時・内容を「業務実施記録」に記載し催促の証拠を保存することが必要となります。滞納者からの反応(返答・反論など)も時系列で記録する。

通常の督促(督促状や口頭による催促・請求)は、民法上の「催告」となり、督促から6ヶ月以内に訴訟措置を講ずれば、督促時に滞納者債権(管理費・積立金・使用料等)に時効中断の効力が生じます。(民法153条)

「マンション標準管理委託契約書 別表2」には、マンション管理会社は、組合員が管理費等を滞納したときは、支払期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う」となっています。

滞納が発生して4ヶ月以上になると通常の督促では解決できるのか、以下の検討をする段階となります。

1.内容証明郵便による督促

2.支払督促(民事訴訟法382条)

3.小額訴訟(民事訴訟法368条:訴訟目的価格が60万円以下の支払請求)

4.通常訴訟(請求金額60万円を超える場合)

*訴訟目的価格140万円を超えない請求は簡易裁判所へ提起できます。

滞納者(管理組合組合員)の滞納が長期に及んでおり悪質かつ管理に支障が生じ、区分所有者の共同の利益に反すると認められる場合は、専有部分の「使用禁止の請求」「競売の請求」を行う方法もあります。(区分所有法58条・59条)

管理費等の滞納問題で注意が必要な点に「消滅時効」があります。マンションの管理費等(年または短い期間で定めた定期金債権)の消滅時効は、「5年」とされています。(民法169条)*平成16年4月23日最高裁判決及び改正民法債権編。

管理費及び修繕積立金、マンション管理業者との委託業務費も該当します。これらの「消滅時効」の起算日は、「当月分は○月○日までに徴収する」等、管理規約または管理業者との委託契約書にて定められた期限が到来した日から進行します。

上記2「支払督促」や上記3「小額訴訟」の手続きは、債権者(管理組合、管理者または区分所有者)が簡易かつ少ない費用にて債務の回収を進めることが可能なことから、債権額が少なく遅滞等の期間が短期の場合は有効となります。なお、簡易裁判所への民事訴訟は平成14年5月改正にて、司法書士法に基づき「簡易訴訟代理認定」を受けた司法書士(訴額140万円以下)も訴訟代理人として行うことができます。

また、弁護士や代理認定司法書士以外の手続代理人も、簡易裁判所の訴訟につき、簡易裁判所の許可を得て、手続代理人となることができます。滞納金の請求訴訟を簡易裁判所に提起する場合、簡易裁判所の許可を得て、マンション管理組合の委任(本人訴訟として役員への就任が前提)に基づいて、マンション管理士等が手続代理人を務めることも可能です。*支払督促や少額訴訟等を経て、債権回収が強制できる「債務名義」を簡易裁判所から得た場合には、債務者のマンションの専有部分に対する競売手続についても、裁判所許可を得て遂行します(民事執行法第51条第1項、区分所有法第7条第1項・2項。

このページの先頭へ

⑤ 質問「マンションの騒音・生活音はどう対応するのでしょうか?」

回答(方向性):

マンションは音に対する苦情やトラブルが発生しやすい構造であると思います。日常の生活をする上で、音は必ず発生するものですが、他の区分所有者(賃借人含む)にとっては受忍限度を超えて騒音になる場合もあります。受忍限度を超えていると判断される場合は、民法上の不法行為が成立します。(過去の判例で騒音を発生させた者へ損害賠償する旨、命じる判決がされている)

しかしながら、不法行為の成立には受忍限度を超えるとの一定の裁判官の裁量があり、「騒音」「生活音」への抑制に必ずしも繋がるとは言えません。また、判決まで煩雑な証拠提出と時間を要します。裁判に訴えることではなく、区分所有者間で解決することが本来の対策と思います。

「生活音」は、飛び跳ねる音、走り回る音、扉の開閉音、大きな声での話声、楽器やラジオ・テレビ等の音、これらの音を「集合住宅における衝撃音レベルの基準」では『軽量衝撃音』と『重量衝撃音』(重量物をドスンと落とすときに発生する音)と呼び、建築する際、備えるべき適用等級を定めています。

マンション内の「生活音」に不満を感じている居住者は、建築施工書面(建築業者から交付されている施工設備関係書類、または管理組合が保管している書類)にて床・界壁の遮音・防音レベル等級を確認します。

《レベル等級》

※床軽量・重量の適用等級を表し、数字の小さいほうが優れる。

床軽量衝撃音:特級L-40、1級L-45、2級L-50、3級L-60

床重量衝撃音:特級L-45、1級L-50、2級L-55、3級L-60

※界壁の遮音の適用等級を表し、数字の大きいほうが優れる。

界壁の遮音:D-65、D-60、D-55、D-50、D-45、D-40

上記、レベル等級の太字の等級が適用(建築の際に基準となる数値)されているか、チェックすること。この太字で記載したL-45・L-50、D-55・D-50の音の感じ方は、「ときには生活の音を意識する程度であり、特に気を付けなくても一応、快適で通常の生活ができる」と定めている。(日本建築学会の建築物の遮音性能基準と設計指針:あくまでも指針であり、建築年数が15年以上のマンションでは、この指針を反映した施工となっていない場合もある)

レベル等級が適用等級に満たないマンションは、経常的に音へのトラブルが発生する可能性があり、管理組合を中心に遮音・防音工事等への対処が必要です。また、適用等級を満たしているのに騒音が発生している場合は、音を発生させている当事者への意識付け(居住ルールの再認識)が大切です。尚、居住マンションの生活ルールを定めた「マンション使用細則」に関して、居住ルール(楽器の演奏時間を制限、大きな音の原因となる深夜の洗濯・掃除など)が騒音や生活音への基準を設けていない、または足りないと考えられる場合は管理組合へ要望を上げ、改善を図るように働きかけすることが必要となります。(可能な限り、日時を含め具体的な実情を伝える。また、管理組合の役員や管理業者の管理人の方々へ、騒音が発生している場に立ち会ってもらう。)

管理組合もしくは管理委託業者へ問題提起しても改善が図れない場合は、専門家(マンション管理士、1級建築士)への相談・サポートを依頼することも有効です。

このページの先頭へ

⑥ 質問「マンションの管理組合の法人化の設立手続きするのでしょうか?」

回答(方向性):

管理組合を管理組合法人(法人設立登記)にすることが認められています。

管理組合法人は、法律上の人格権を持ち、権利義務の帰属主体として、区分所有者と組合との法律関係がより一層明確になります。

不動産を法人格を持たない管理組合が取得した場合は、代表者個人名義でしか登記ができません。このような場合、法人格を持った管理組合は法人名義で登記ができます。また、管理組合法人となることで、団体としても取引の円滑化と明確性が図られるメリットがあります。

デメリットとしては、登記手続への対応です。代表者等の登記事項に変更があるごとに「変更登記」が必要となります。

また、法人ですので、財産目録や組合員名簿の作成(居住者の変更には最新の内容への訂正が必要)が義務付けられており、事務への手間と経費が若干増すこともあります。

管理組合法人の設立は、区分所有法で、集会で区分所有者総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議(特別多数決議)で、法人となる旨、その名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記をすることで、管理組合法人となります。

最近は、マンションの管理組合を法人化することが多々あります。法人化は、メリット・デメリットをしっかりと組合内で考慮して進めることが大変重要です。

このページの先頭へ

⑦ 質問「マンションの管理組合の法人化での規約改定は?」

回答(方向性):

一般社団法人では、法人設立に当たり基本的事項を定めた定款の作成が義務付けられています。

管理組合法人では、定款に相当する法人管理規約の作成は、法人設立の要件ではありません。

すでに存在している団体に法人格を付与するものであること、管理組合法人の業務の範囲、組織、管理、運営等について、その基本的な事項は区分所有法に定められていて、管理組合法人となるために特に規約で定めることはありません。

管理規約をすでに定めている管理組合は、法人設立で、「管理組合法人」と名称を改めます。また、管理者に関する規定が区分所有法により、適用されなくなりますので、実務面や運用面を考えると法人規約に見直すことが有用です。

管理規約を法人規約に改める場合は、規約の変更と解されています。

登記実務で、「規約の定めに基づく理事の互選によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合は、互選に関する規約を証する書面及び理事の互選を証する書面を添付しなければならない」とされていますので、管理組合法人化には法人管理規約を定めることが無難です。

このページの先頭へ

⑧ 質問「マンションの駐車場管理での留意点は?」

回答(方向性):

マンションの屋内、屋外駐車場を法令(区分所有法第4条等)で整理すると、屋外駐車場に関しては区分所有建物の建物部分ではありませんので、法令上、当然には共有部分とはならず、「建物の敷地部分」となります。屋内駐車場(地下あるいは建物内側面に設置されている駐車場など)に関しては、「構造上の独立性」及び「利用上の独立性」が認められる場合には、個々の区分所有者の専有部分と判断されることもありますが、それ以外の場合は「全体の共用部分」となります。(最高裁判例有)

多くの場合、駐車場に「専用使用権」を設定して、特定の区分所有者等が専用使用するのが一般的です。(バルコニーや専用庭などと同様)

専用使用権とは:

建物の共有部分及び敷地を「特定の区分所有者等が排他的に使用できる権利」(法令:標準管理規約第8条)をいいます。この権利に関する運用方法(管理維持、使用料の増額など)は、法令の定める手続要件に従い、管理規約(使用細則含む)又は総会決議をもって、専用使用権者の承諾を得ることなく、変更・修正が可能とされています。

駐車場の種類:

1 平面自方式(通常の敷地内にある平置き駐車場)

*車1台当たり2.3m×5.0m、車椅子利用は3.5m×5.0m

2 立体駐車場(プレハブ式もしくはRC構造の駐車場)

*屋内に設けるピロティ形式、あるいは別棟屋内建物方式

3 二段・多段式(地上昇降、地下ピット、昇降横行式)

*操作盤によるモーター作動で上下する方式

4 タワー式(垂直循環式、エレベーターかご式)

*商業地域等では狭い土地をタワー状の構築物として、建築し駐車場とする方式。動作方法は、吊り上げ式やゴンドラ式があります。設置費用やメンテナンス費用が多額になる方式のため、各地のマンションで大きな課題となっています。

屋内・屋外駐車場は、「マンション標準管理規約」第15条、同第17条、同第21条2に則り、マンション管理組合の管理下で建物管理、維持、保全されることが適正な管理方法となります。また、同第20条にて、区分所有する組合員は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うように努めなければならないと規定されています。これには区分所有者等(賃借人等の居住者も含む)が自ら、法令や規約等を遵守して、利用方法を含めて協力する義務があるとの意味があります。

また、管理費等(修繕積立金や駐車場使用料など)は、各区分所有者の『持分割合』で算出しますので、各区分所有者間で公正・公平に、管理を含めた利用方法等を取り決めます。「駐車場利用細則」等のルールを定めることが一般的です。

マンション管理士は「マンション管理適正化法」で法定された専門家ですから、当事務所では、これらのルール作りから関与しています。

管理費等(修繕積立金や駐車場使用料など)の負担割合は、原則として共用部分の持分割合に従いますが、規約によって、それとは異なる内容の負担割合を定めることが可能です。但し、その場合にも個別具体的にみて、区分所有者間の利害の衡平(区分所有法30条3項)が図られるように定めなければならず、その利害の衡平を著しく害する内容の規約が定められた場合には、同項に基づいて当該規約が無効と判断されるおそれがあります。なお、「標準管理規約25条」によれば、管理費等は、共有持分に応じて算出することになっています。

区分所有法では、区分所有者相互間の基本的な権利義務として、各区分所有者に対し、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を禁止するとともに、その専有部分又は共用部分の保存又は改良のために必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分等の一時使用を認めています。(区分所有法第6条)

この法定事項の解釈は、駐車場設備が屋内に設けられいる場合でも、区分所有者が所有する専有部分の一部に駐車場の使用や保存・改良で必要な場合は、使用が認められるということを意味します。

(屋内駐車場のマンションは、建物の側面を「ピロティ建築方式」で設けていることから、壁面・躯体等を専有部分(店舗等)と共有している)

平成21年8月に東京高等裁判所で、駐車場等の維持・管理を考える上で参考となる裁判がありましたので、以下、ご参照下さい。

マンション分譲会社が分譲に際して、自己名義であった洗濯室・倉庫等を規約共用部分として分譲したが、共用部分の登記をしていなかった。その後、同洗濯室等が競売され、その競落人は、共用部分としての登記がなされていなかったので、それらに居宅事務所、事務所への変更登記を済ませて、管理組合に対して改修工事を求めたところ、管理組合はそれを認めなかった。

そのため、競落人は同区分所有権を事情を知る者(悪意の第三者)へ譲渡し、譲受人から管理者に対して同部分の専用使用権の確認等の請求を求めたところ、「競落人及び承継人は背信的悪意者及びその承継人に該当するので、同部分は登記がなくても規約共用部分として対抗できる」と判示されました。

ワタナベ総合法務事務所

〒030-0812

青森県青森市堤町1-3-14

TEL 017-765-6363

FAX 017-765-6364